Auszug aus der Veröffentlichung "Frankreich lohnt sich"

Verhandlungsstrategien sind in Deutschland und Frankreich sehr unterschiedlich.

Deutschland

Man sucht prinzipiell dann neue Wege, wenn es durch den Markt Anstöße, wie gefährlich werdende Mitbewerber oder Stammkunden mit Sonderwünschen gibt.

In jedem Fall verfolgt man ein konkretes Ziel: Entweder etwas besser machen als der Mitbewerber oder die Sonderwünsche des Kunden erfüllen.

Zur Erreichung des Ziels wird ein einziges Projektteam gegründet.

Angesichts des Spezialistentums liegt die Expertise zwar beim Lieferanten, aber auch beim Kunden, der selber über einen ganzen Stab von Spezialisten verfügt.

Konzepte und Verhandlungsziele werden intern so weit wie möglich ausgearbeitet und als Projekt strukturiert, bevor man auf die Lieferanten zugeht.

Die Verhandlung verläuft sequenziell.

Im Rahmen der Verhandlungen werden die Punkte nach und nach abgearbeitet und abgehakt: Produkt, Verpackung, Liefermodalitäten, Garantie, Fristen, Preis, Skonto, Zahlungsmodalitäten, Finanzierung, Installierung, Kundenservice (After-Sales Management), Ausbildung und Wartung etc.

Eins nach dem Anderen, so wie es sich gehört.

In dieser dezentralisierten Expertenwelt liegt die Entscheidung auf operativer Ebene. Nach einer Verhandlungsetappe kommt man theoretisch nicht mehr auf vorherige Punkte zurück.

Wir nennen dies die sequenzielle, lineare und dezentralisierte Verhandlung.

Frankreich

Im Folgenden wird klar, dass die sequenzielle Verhandlung nicht überall praktiziert wird.

Entstehung eines neuen Projektes

Produkte und Sortimente werden regelmäßig neu ausgearbeitet – ob es einen Grund dafür gibt (wie etwa Mitbewerber oder spezielle Kundenwünsche) oder nicht.

Der Unterschied zur deutschen Methode zeigt sich etwa in der Automobilindustrie. Während Volkswagen sich damit rühmt, immer ausgereiftere Autos zu bauen (vergleiche die Aussage in einem Werbeslogan: „Verkauf von mehr als 20 Millionen Golfs“), tendieren einige französische Hersteller immer noch dazu, grundlegend neue Modelle auf den Markt zu bringen.

Bei einem Projektstart existiert in den meisten Fällen noch kein genau definiertes Ergebnis, sondern eher eine grobe Vorstellung.

So heißt es oft “l’idée c’est que …” („die Idee ist, dass …“), und diese Idee muss dann umgesetzt werden. Hier hat man ein „konzeptuelles Ziel“.

Die beiden Begriffe „Konzept“ und „concept“ sind ein berühmtes Beispiel für einen „Faux ami“ („falscher Freund“). Das französiche „concept“ entspricht bei Weitem nicht dem deutschen „Konzept“.

Während das deutsche „Konzept“ einen bereits durchstrukturierten Projektplan bezeichnet, ist das französische „concept“ eine mehr oder weniger grobe Vorstellung, die erst noch konkretisiert werden muss.

Da das „concept“ noch kein ausgereifter Plan ist, kann man selbstverständlich nicht die sequentielle Verhandlungsmethode einsetzen.

Verhandlung auf operativer Ebene

Wird in Frankreich ein neues Projekt angegangen, so strebt man meist radikal neue Wege an, um sich deutlich vom Wettbewerb abzuheben.

Die Umsetzung des „Concept“ besteht darin, dass man einen „Allround Brainstorm“ generiert. Jedem ist es gestattet, seine Ideen einfließen zu lassen.

Intern werden auf operativer Ebene mehrere konkurrierende Projektteams „Groupes projet – Ateliers de créativité usw.“ mit dem Ziel gegründet, alle möglichen Lösungen aufzulisten, die erst im Nachhinein grundsätzlich überprüft werden.

Alle Projektteams versuchen ihre Konzepte parallel auszureifen, bevor man sie zusammenfügt und koordiniert. Es handelt sich also weniger um eine sequenzielle Arbeitsweise als vielmehr um eine „Puzzle-Arbeitsweise“.

Jeder Projektleiter braucht Innovationen, die ihm die Gelegenheit zur Profilierung in der Hierarchie bieten, so dass für ihn die Möglichkeit der Übernahme der Gesamtprojektleitung besteht.

Da man hier ständig neue Ideen sucht, ist man entsprechend stets bemüht, auch neue Lieferanten einzubeziehen.

Dieses beschriebene Brainstorming wird nicht nur intern betrieben, sondern auch mit den Lieferanten.

Der Lieferant soll beim Weiterkommen helfen. Er darf keine passive Rolle einnehmen, indem er lediglich nach Pflichtenheft arbeitet, sondern muss proaktiv in Form von intensiver Beratung sein gesamtes Know-how einbringen – dem Kunden als „Problemlöser“ dienen.

Vom Lieferanten wird eine konzeptionelle Beteiligung am Projekt, mit projektbezogenen Individuallösungen erwartet. Standardlösungen „von der Stange“ sind nicht gefragt.

Das bedeutet, dass bei der Akquise eine ausführliche Bedarfs- und Motivationsanalyse (B&MA) durchgeführt werden muss.

Co-innovation et co-développement heißt es, „Faire le futur ensemble“ („die Zukunft zusammen gestalten“).

Der „Polyvalente“ erhebt nicht den Anspruch über die absolute Expertise zu verfügen. Deshalb braucht er auch kein detailliertes Pflichtenheft.

Alle möglichen Anbieter werden um Anregungen gebeten.

Prinzipiell will man nicht mit einem einzigen gelisteten Lieferanten zusammenarbeiten. Ganz im Gegenteil: Es werden mit einer Vielzahl von Partnern Gespräche geführt – sowohl mit bereits gelisteten Lieferanten als auch mit allen möglichen „Ideenlieferanten“. Ob diese über echte Fertigungskapazitäten verfügen oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es geht hierbei um Kreativität und um das Sammeln von Ideen.

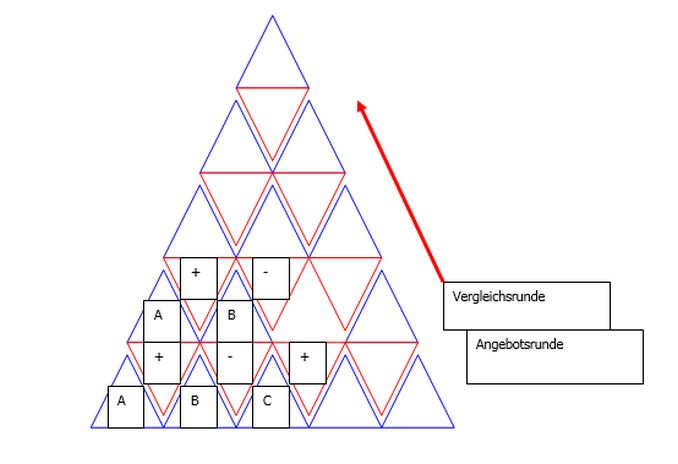

Daraufhin werden alle Angebote bezüglich ihrer Vor- und Nachteile, also ihrer „Plus- und Minuspunkte“, ausgewertet.

Anbieter mit Minuspunkten werden gestrichen. Anbieter mit Pluspunkten werden weiterhin berücksichtigt.

Die Pluspunkte sämtlicher Anbieter werden in einem „quasi Pflichtenheft“ gebündelt. Anhand dieser neuen Anforderungen wird anschließend mit den verbleibenden Anbietern neu verhandelt.

Dabei erwartet man auch, dass die Anbieter, die noch im Spiel sind, das neue Anforderungsbündel kritisch hinsichtlich einer realistischen Umsetzung bewerten.

Anregungen der Einen werden zur Überprüfung an Andere weitergegeben.

Die „These“ der einen wird mit der „Antithese“ der anderen Mitbewerber verglichen.

Nennen wir das die dialektische Methode!

Die dialektische Verhandlung läuft nicht über eine einzige, sondern über mehrere Runden.

Auf eine erste Angebotsrunde und Vergleichsrunde folgt eine zweite Angebotsrunde und Vergleichsrunde, daraufhin eine dritte, eine vierte, usw. – bis nur noch einer übrig bleibt.

Nennen wir das die dialektische/ iterative Verhandlung!

Hierbei äußert der Kunde ständig neue Vorstellungen. Dies kann zu Konfrontationen führen, wenn deutsche Techniker, die meist in ihr Produkt “verliebt” sind, plötzlich für den französischen Kunden alles abändern sollen. Für diese ist das kaum vorstellbar; wenn der Kunde darauf besteht, entwickelt sich oft ein Drama.

Wer das Handtuch wirft, ist selbst schuld – dismissed.

Gewinner ist dabei nicht unbedingt der Leistungsfähigste, sondern derjenige, der bis zum Schluss das Spiel mitgespielt hat („Celui qui a joué le jeu jusqu’au bout“).

Gewinner ist der, der die „Synthese Ultima“ bietet.

Hier ist das “Positionnal Bargaining” (nach dem Motto “bei uns ist es so”), wobei man nicht bereit ist, von seinen ursprünglichen Vorstellungen abzuweichen, untersagt. „Never say, take it or leave it“.

Deutsche Lieferanten schaden sich oftmals durch ihre Selbstsicherheit, die auch als Arroganz interpretiert werden kann.

Das Nennen von Referenzen im Laufe einer Verhandlung wird in Frankreich auch gerne so interpretiert, dass Lösungen, die für andere gut waren, auch für den aktuellen Verhandlungspartner eine ausreichende Lösung darstellen sollte („wenn Firma X so gute Leistungen gezeigt hat, ist das für Sie auch gut genug“).

Vorsicht :

Differenzierung oder Neues will nicht unbedingt heißen „technisch fortgeschrittener“, sondern einfach anders. Anders als die Anderen.

Einfluss der französischen Zentralisierung auf die Verhandlungen

Eine Entscheidung ist kein kontinuierlicher Prozess.

Erste Etappe der Verhandlung auf operativer Ebene:

In der ersten Etappe verliert der Polyvalente kaum Zeit für Detailfragen, sondern konzentriert sich hauptsächlich auf die Vorselektion der Lieferanten.

Dabei werden nur jene Lieferanten berücksichtigt, die die Hauptanforderungen erfüllen und die die erforderlichen Kapazitäten vorweisen können.

Weitere Etappen auf operativer Ebene:

In diese Verhandlungsrunde zu kommen, ist ein echtes Kaufsignal.

Der wirkliche Verhandlungsprozess fängt damit aber erst an

Je weiter man in der Verhandlung vorrückt, desto präziser werden die Fragen.

Allmählich kommen Detailanforderungen an die Lieferanten, die sich bisher als kompetent bewiesen haben – die Lieferanten der engeren Wahl.

Erst jetzt werden Detailfragen geklärt und angesprochen.

Erst jetzt sucht man nach Schwachstellen, nach kritischen Knackpunkten.

Hierbei sollte man sich bewusst sein, dass dies keine „Sondertaktik“ für die Verhandlung mit ausländischen Unternehmen ist, sondern dass es sich dabei um die normale Vorgehensweise bei Franzosen handelt.

Endgültige Entscheidung auf Managementebene

Nach der iterativen Verhandlung auf operativer Ebene bleibt noch eine letzte Hürde.

Frankreich ist ein stark zentralisiertes Land. Von der Zentralisierung betroffen ist hierbei nicht nur die politische Ebene, sondern auch die Wirtschaft. Je größer das Unternehmen, desto höher die Ebene, auf der entschieden wird.

Wenn die Machbarkeit auf operativer Ebene sichergestellt ist, beginnt die Entscheidungsphase auf der Managementebene: Experten validieren und Entscheider entscheiden. Dies ist eine zentralisierte Entscheidung.

Die operative Ebene muss bei jedem Vorschlag beweisen können, warum sie diese oder jene Lösung empfiehlt. Dafür braucht sie stimmige Argumente, sonst kann das Projekt blockiert werden.

Zur Überzeugung des eigenen Managements muss die operative Ebene „un dossier“ (eine Akte) vorbereiten.

Meistens geht es hier weniger um den technischen Inhalt als um folgende Faktoren:

- die Einhaltung des Budgets;

- die Relevanz des möglichen Lieferanten aus strategischer Sicht – „la pertinence stratégique du fournisseur“;

- die Einhaltung der formellen Schritte

Hier will man überprüfen, ob wirklich an alles gedacht wurde. Die operative Ebene muss beweisen, dass sie alle Parameter und alle Verantwortungsträger bei der Entscheidung berücksichtigt hat.

Konkret heißt das: Die Verhandlungspartner auf operativer Ebene müssen ein „Dossier“ mit allen nötigen technischen Details sowie einen Begleitkommentar mit der detaillierten Darstellung des Entscheidungsweges zusammenstellen.

Anhand aller relevanten Parameter (die sogenannten „Considérants“) muss der Lieferant beweisen, dass er nicht nur den Bedarf genau verstanden hat, sondern dass er auch optimale Beratung geleistet und die wirklich passende Lösung empfohlen hat.

Dafür ist Transparenz erwünscht. Auf operativer Ebene brauchen die Teilnehmer in Frankreich viel mehr Detailinformationen als in Deutschland.

Nachteile und Vorteile der iterativen/dialektischen Verhandlung:

Erster Nachteil: Risiko des Know-How-Verlustes

Der Zwang mit offenen Karten zu spielen kann zum Nachteil werden, wenn der Kunde sich letztendlich nicht für die angebotene Lösung entscheidet.

Zweiter Nachteil: Langwierigkeit des Prozesses

Bei den französischen Geschäftspartnern bleibt alles bis zur Unterschrift offen!

Wie auch in England gilt hier: a meeting is never binding! Bis zur Unterschrift fühlt sich der Franzose psychologisch nicht verpflichtet.

Laut Gesetz « La vente n’est parfaite que si les parties sont convenues de la chose et du prix.» Code civil – Art 1583 („Der Verkauf ist nur dann abgeschlossen, wenn sich beide Parteien über den Inhalt und den Preis einig geworden sind“). Das bedeutet im Klartext: Vertragsverpflichtungen entstehen erst nach der Unterschrift.

Sogar nach mühsamen Verhandlungen mit Experten ist man nie sicher, sein Ziel zu erreichen, wenn der endgültige Entscheider nicht am Tisch sitzt!

Erster Vorteil: Beitrag zur eigenen Forschung und Entwicklung

Diese Verhandlungsmethode darf nicht als hinterlistig betrachtet werden. Für den Polyvalenten geht es um die Sammlung aller guten Ideen („alle guten Ideen unter einen Hut zu kriegen“) und von der Summe des Know-hows zu profitieren, also das Know-how sämtlicher Anbieter zu bündeln.

Wer dieses Spiel bewusst und intelligent mitspielt, kann davon profitieren, denn der Auftraggeber hat nicht fantasiert, als er die verschiedenen Lieferanten mit neuen Anforderungen beziehungsweise Detailfragen angesprochen hat. Es sind meistens konkrete Vorschläge der anderen Mitbewerber. Das heißt, man kann die technischen bzw. kaufmännischen Orientierungen der Mitbewerber erkennen und gegebenenfalls selber Anregungen mitnehmen.

Zweiter Vorteil: Akzeptanz von Schwachstellen

Bei einem zuverlässigen Partner, der die Hauptanforderungen erfüllt und bis zum Ende mitgegegangen ist, akzeptiert man auch „Minuspunkte“ bezüglich mancher Aspekte des Angebots. Pluspunkte können Minuspunkte kompensieren. Sind die wichtigsten Kriterien erfüllt, zeigt man sich bei anderen Punkten kulant.

Das ist das Prinzip der globalen Verhandlung.

Öfter wird es sogar echtes Entgegenkommen geben, insbesondere dann, wenn es dem Lieferanten gelungen ist, Empathievermögen zu beweisen und einen guten Draht zum Auftraggeber aufzubauen. (Definition: Empathie bezeichnet die Fähigkeit, Emotionen, Absichten und Persönlichkeitsmerkmale eines anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen.)

Dies bedarf nicht nur fachlicher Kompetenz, sondern auch eines hohen Maßes an persönlichem Engagement und sozialer Kompetenz.

Persönliches Engagement kann helfen, „Preferred Partner“ – „Partenaire privilégié“ zu werden.

Ein Angebot ist letztendlich ein Mix aus „Unique Selling Points“ (Alleinstellungsmerkmale) und vielen guten zwischenmenschlichen Beziehungen, was letztlich als sogenanntes „Beziehungskapital“ („relation humaine“) zu betrachten ist.

Dies wird bei Verhandlungen mit ausländischen Unternehmen nicht etwa als bewusste Taktik eingesetzt, sondern ist auch unter Franzosen die normale Vorgehensweise.

Dritter Vorteil: eine Chance für Neuankömmlinge!

Die bisherigen Lieferanten haben natürlich einen Vorteil.

Nichtsdestotrotz kommt es öfter vor, dass ein „Challenger“ aufgrund seiner Kreativität, seines Entgegenkommens und – nicht zu vernachlässigen – aufgrund seiner sozialen Kompetenzen (Beziehungsmanagement ist hier sehr wichtig und kann in einer Verhandlung viele Pluspunkte bringen!) einen Auftrag erhält. Und das, obwohl er bezüglich seiner Fertigungskapazitäten keine absolute Sicherheit bieten kann.

Lobby und Networking in Frankreich

Franzosen sind sehr menschenorientiert, Vertrauen ist menschenbezogenen:

„Wichtig ist, wen ich kenne”.

Entscheidungen werden auf operativer Ebene vorbereitet, aber auf Managementebene getroffen.

Aus dem Grund reicht es nicht, nur Kontakte auf der operativen Ebene zu pflegen. Es müssen auch Kontakte auf Managementebene hergestellt werden, um Entscheidungsprozesse beeinflussen zu können.

Es bedarf einer durchdachten Vernetzungsstrategie, einem echten networking.

Für den Beziehungsaufbau müssen Events organisiert werden, die Gelegenheit zum Austauschen von Visitenkarten bieten. Ziel ist es, sein „Carnet d’adresse“ (Adressbuch) ständig auszubauen. Franzosen sind beim Ausbau ihres eigenen Netzwerkes meist sehr eifrig. Dabei gibt es verschiedene Arten von Events:

- Events auf Expertenebene/ Sachbearbeiterebene: „Berufliche Events“, wie bspw. Messen, Kolloquien oder Roadshows. Dies können Anlässe sein, die echtes Interesse wecken, das heißt Events mit strategischen Experteninformationen;

- Events auf Managementebene: „Gesellige Events“ wie zum Beispiel Einladungen zu Jubiläumsfeiern, zu Einweihungen oder auch zu kulturellen oder sportlichen Anlässen.

Um Interesse zu wecken, müssen Kontaktmöglichkeiten auf hohem Niveau geboten werden, d.h., die Geschäftsleitung muss präsent sein, und gegebenenfalls sogar Prominenz aus Wirtschaft, Politik oder Kultur.

Der Ausdruck dafür ist „Golf course marketing“, auch wenn es sich hierbei nicht unbedingt um Golf handelt.

Zur Frage „Wer wird eingeladen?“ gibt es nur eine Antwort: alle möglichen Personen! Hier muss man wie folgt ein bilaterales Organigramm ausarbeiten:

- Auflisten jeder wichtigen Funktion und jedes Entscheidungsträgers;

- Entscheidungsträger auf operativer Ebene und auf Managementebene beim Kunden;

- Ernennung eines Pendant (eines quasi Paten) für jeden Entscheidungsträger – und dies wenn möglich bis hin zum Vorstand;

- Jede Abteilung bzw. jeder Verantwortliche lädt sein Pendant persönlich ein.

Diese Events sind kein Vergnügen – sondern harte Arbeit, mit Präsenzpflicht, sowohl auf operativer als auch auf Managementebene. Jeder muss die persönliche Betreuung des ihm zugewiesenen Entscheidungsträgers garantieren, um eine persönliche Beziehung und somit auch Vertrauen zu schaffen.

Vorsicht: Während des „geselligen Treffens“ sollte nicht über berufliche Themen gesprochen werden – es sei denn das „Pendant“ beginnt selbst damit.

Wenn das Netzwerk einmal aufgebaut ist, kann man regelmäßig zu Meetings oder Essen einladen – „pour discuter entre la poire et le fromage“ („um zwischen Käse und Nachspeise Dinge besprechen zu können“) „et obtenir des confidences“ – und um vertrauliche Informationen zu sammeln.

Merke: Networking ist eine Investition und kein Zeitverlust.

Zeit und Budget müssen dafür unbedingt vorgesehen werden.

Networking ist keine Fehlinvestition. Im Laufe der Zeit wird man „partenaire privilégié – preferred supplier“. Ist dieser Status erreicht, so wird im Zuge der iterativen Verhandlung Transparenz geboten, die den nützlichen Nebeneffekt hat, dass man gegebenenfalls Informationen über die Angebote der Mitbewerber erhält.

Nachdem der Kontakt aufgebaut wurde sollte nach jedem beruflichem Austausch (persönlich oder per Telefon) eine strategische Frage (etwa nach weiteren Projekten) gestellt werden. Dies ermöglicht die frühzeitige Identifizierung zukünftiger Projekte sowie sich selbst frühzeitig zu platzieren.

Nicht-strategische Verhandlungen

Die dialektische und iterative Verhandlungsart wird meist nur bei strategischen Verhandlungen eingesetzt.

Da jedoch nicht alle Verhandlungen strategischen Charakter haben, rechtfertigen auch nicht alle das Einbeziehen mehrerer Lieferanten.

Bei normalen, nicht-strategischen Bestellungen wird auch in Frankreich meist nur ein Lieferant angesprochen.

Jedoch ist es dort aufgrund der geringen Kundentreue so, dass die Aufträge an den Lieferanten gehen, der gerade im Moment der Auftragsvergabe am präsentesten ist.

Dementsprechend muss man als Lieferant seine Kunden regelmäßig besuchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man einen Grund hat, d. h., ob man bereits einen Auftrag hat oder nicht.

Man muss dem Kunden wortwörtlich ständig „auf dem Schoß sitzen“, d. h., man muss ständig präsent sein, man darf nicht zulassen, vergessen zu werden! Andernfalls landen die Aufträge beim Wettbewerber.

In Frankreich müssen tatsächlich mindestens dreimal so viele Besuche getätigt werden als in Deutschland, und es muss eine sogenannte „saturation commerciale“ praktiziert werden – eine stetige Präsenz beim Kunden also.

Konsequenz: Die vertriebliche Organisation muss ganz anders aufgestellt werden als in Deutschland.

Die Kunden müssen in Frankreich umfassender und intensiver betreut werden, demzufolge haben die Aussendienstmitarbeiter kaum noch Zeit für Neukundenakquise/Telefonakquise. Insofern sie für diese Aufgaben unterstützt werden, müssen sie die meiste Zeit darauf verwenden, Bestandskunden zu besuchen.

45 Jahre deutsch-französische Beratung

45 Jahre deutsch-französische Beratung